吉利CEO换将!因“一碗泡面”决定留下 一手缔造极氪品牌

吉利,换CEO了——

安聪慧,吉利用28年培养出的“本土派”,从第一个汽车制造基地开始到一手缔造极氪,主导了吉利造车几乎所有重要项目。

极氪是安聪慧最广为人知的功绩,不但首次把汽车的操控、运动概念普及给中国用户,还是老牌车企转型中少有的成功案例,也是如今吉利高端化智能化的“尖刀”。

吉利结束内部赛马,资源决策合并集中调整的背景下,安聪慧“母以子贵”,坐上了“迟到五年”的集团CEO位置。

而李书福一定不会想到,这位CEO,是当年自己用“一碗泡面”换来的。

安聪慧任吉利控股CEO

吉利一季度财报业绩说明会上,高层正式向外披露了管理层的大调整。

安聪慧,职务有留、有去、有增。留下的是吉利汽车集团董事长;去掉的是吉利控股集团总裁;增加的则是吉利控股集团CEO。

两个吉利,一个控股,一个汽车,避免大家搞糊涂,科普一下吉利架构体系。

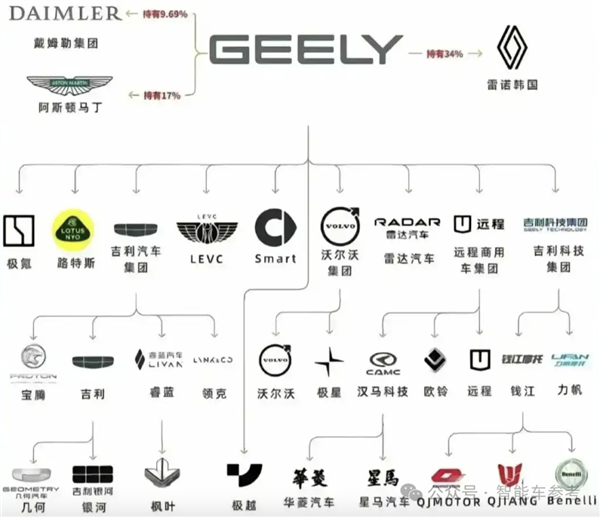

用户以往普遍认知的“吉利”是吉利汽车集团,包括银河、领克、吉利、枫叶等等品牌,也是港股上市主体(对外即吉利汽车控股有限公司):

吉利汽车集团则是吉利控股旗下的子公司,在李书福汽车版图全局中,属于“自主品牌乘用车”的部分。

吉利控股旗下和吉利汽车平行的业务主体,还有路特斯、Smart、沃尔沃、远程,以及摩托车业务等等。此外还有汽车关键零部件设计、研发、生产、销售和服务,并涵盖出行服务、数字科技、金融服务、教育等等业务。

安聪慧职务调整的最明显特征,从汽车业务角度看,是从探索创业品牌的CEO,变成了大汽车业务的掌舵人。

当然此前安聪慧也在两个集团各有职务,比如吉利汽车董事长,以及吉利控股总裁,但都不是负责日常运营工作的职责。

从全局来看,他的权限从整车业务扩展到吉利所有业务,并且从之前更多的决策变成如今决策 执行职责。

成为真正意义上吉利的二把手。

之前他打造并主管的极氪,合并领克后并入吉利汽车集团,成立极氪科技事业群。

而吉利汽车集团的CEO,仍然是80后“猛将”淦家阅担任,向安聪慧汇报。

同时,安聪慧之前的吉利控股总裁位置,改成轮值总裁,第一任由出身财务系统的戴庆出任,也向安聪慧汇报。

轮值总裁也被视为吉利培养复合型高级管理人才的重要制度。

之前吉利控股的CEO李东辉,同样是财务出身,这次调整后成为吉利控股集团副董事长,负责董事局和投融资管理。

结合吉利高层一系列变动,可以理解安聪慧职务调整的真正含义:

从之前挂职中央的藩镇大将,到现在负责全局的宰相。

有评论认为,这“吉利二把手”,是安聪慧“迟到5年”的角色。

李书福秘书出身,因“一碗泡面”决定留在吉利

安聪慧1970年出生于新疆,非名校出身,也没有海外求学镀金经历,是一位纯正的“本土派”。

1996年李书福成立了吉利集团有限公司,彼时主要业务还是冰箱配件、摩托车。

此时,“双非”高校湖北经济管理大学的学生会主席安聪慧临近毕业,已经办妥了留校资格和手续。

巧的是,这一年李书福来到曾短暂求学过的“母校”湖北经济管理大学招聘,在学校操场闲逛时,看到一个挥汗如雨的小伙子在不停绕着操场跑圈。

他后来得知,这位让他印象深刻的年轻人叫做安聪慧,也参与了他的这次招聘会。

安聪慧回忆和李书福谈了十几分钟:“他特别有感染力,也很直接,希望找到自己的左膀右臂。”

进入吉利一开始,财务专业的安聪慧被安排在审计处当审计员,但实际的工作是李书福的秘书,长期随李书福奔走四方。

有一次赶路时遇到塌方耽搁行程,李书福高价从周围村民那里买下方便面,并优先让给安聪慧等人吃。据此,他认定了李书福:“这样的为人,肯定能成。”

加入吉利几个月后,安聪慧被李书福安排去临海市办厂。安聪慧自述“被吓坏了”,因为李书福不是让他去听指挥的,而是直接担任副总指挥,而总指挥就是当时的临海市市长。

这个厂子,就是吉利正式进入汽车行业的第一个汽车生产基地。

安聪慧后来回忆:“从到吉利的第一天起,我就一直在创业。”

第一个汽车生产基地之外,1998年安聪慧带队24小时连轴转,推动首款轿车“豪情”下线。

眼见着豪情大卖,天津丰田提出每台发动机涨5000,安聪慧于是在天津和丰田发动机高管闭门谈了七天,但只谈下了500块钱,即丰田发动机每台从22000元变成了21500元,摊到吉利车的成本里,每卖一台车便要赔3800元。

李书福后来称,“我这一辈子都忘不了那7天,我们被迫签下了协议。……这对任何公司来说都是不合理、不平等的。”

2003年10月,吉利投资2亿成立「CVVT发动机项目组」,安聪慧是负责人。2006年,中国首款CVVT发动机JL4G18正式投产,这也是我国首款CVVT国产发动机,吉利也告别了采购汽车心脏的时代。

之后的吉利自由舰,是吉利打通整个现代化汽车采购、生产、质量管理体系的关键产品,相当于歼10之于我国自主航空工业。

当时同样是安聪慧负责组建队伍摸索经验:“托朋友,找关系,有时候还乔装打扮一下,去看夏利、一汽,然后偷偷拍照。”

直接成果就是帝豪EC7,开启吉利品质化转型,累计销量超380万辆,成为吉利腾飞的基础。

2011年,他接任了吉利汽车控股集团总裁、吉利汽车集团总裁兼CEO,带领吉利实现了并购沃尔沃后的“消化”过程——CMA架构,牵头的仍然是安聪慧。

在此基础上诞生了领克品牌,直接对标大众、丰田。

所以,安聪慧是吉利内部一刀一枪拼博出来的高管,在内部有着极高的声望。

2020年吉利高层调整,内部员工都觉得安聪慧应该会登顶吉利控股集团CEO,但最后这一职位给了李东辉,甚至领克也没让安聪慧主管。

其实在当时吉利内部项目、车型、人事团队的“AB备份”赛马制度很常见。

有传言说最后安聪慧是“负气出去做了极氪。”

但实际上极氪,也包括后续Smart、路特斯等等共用的SEA浩瀚架构,是安聪慧早在2016年就带队开始研发的。

极氪诞生过程如何现在难以考证,但结果大家很熟悉:截至2024年底,极氪累计交付42万辆,老牌车企转型中,高端、电动、智能、运动于一体的不少,但真正卖出规模,还得到广泛用户认可的,只有极氪。

安聪慧“迟到”5年的集团2把手,也是吉利正式从内部赛马走向集中决策、统一执行的标志。

因为如今的吉利,已经过了原始积累、野蛮生长的时代,非专业化大军团作战不能取胜。

安聪慧接手的是什么样的吉利

今年一季度吉利汽车实现营收725亿元、净利润56.7亿元、销量70.4万辆;去年同期这三项数据分别为582亿元、15.6亿元和47.6万辆,相较之下分别增长25%、264%和48%。

与上一季度相比(2024年Q4),其中营收与2024年Q4基本持平,净利润和销量分别增长58.4%和2.5%。

可以看出,无论是同比还是环比,吉利汽车今年一季度均实现全方位增长。

但亮眼数据背后,隐忧犹存:极氪4月销量环比有所下滑,全年目标完成率仅17.2%;合并前,领克、极氪双品牌运营暴露出沟通成本高、利益不一致等问题。两家上市公司的独立架构,让整体协同效果大打折扣。

而吉利控股集团旗下,莲花跑车(路特斯)销量低迷的状态下又“后院失火”,Smart依然撑不起大盘销量、极星则是满目疮痍…

另外,海外市场销量增长放缓。数据显示,今年一季度吉利汽车出口量为9万辆,去年同期为8.7万辆,同比增长3.3%,而去年同期出口量较上一年(2023年)有着66%的增长幅度,从增长幅度来看低于去年63个百分点。

合并和调整是《台州宣言》的落实,但只是第一步,后面真正见成效,是安聪慧面临的挑战和任务。

首先是技术层面,要把路特斯、极氪、Smart、千里科技和吉利本身的研发体系整合,统一成“千里浩瀚”。

经营层面则需要进一步降本增效。2024年末,吉利控股4981亿负债中,1499亿为有息负债,是全球并购、子品牌独立发展的“后效”。

这使得吉利集团200万年销量规模优势展现不出来,整体利润和100万年销量的长城相当,远低于400万辆的比亚迪。

李书福交给CEO安聪慧的另一个任务——负责新成立的电池产业集团,核心原因就在这里:进一步垂直整合,降低成本。

眼下,吉利资源整合的成效正在凸显。

一季度毛利总额大幅提升至114亿元,毛利率提升至15.8%。其中,一季度整车毛利率16.5%,同比上升3.4个百分点;综合毛利率攀升至19.1%,创历史最高。

这也让吉利在战略层面上,成为唯一一个面对比亚迪锋芒,还有增长潜力和技术实力正面竞争的玩家。