车企为了让你买车 连订单数都开始瞎编了

脖子哥已经算不清,这是我第几次出来吐槽车企的逆天营销了。

但或许是因为现在竞争的压力太大,车企们的营销部门总能想出更加逆天的 “ 新想法 ” ,刷新人们对于车圈营销的认知下限。

而在风阻系数、碰撞测试、续航能耗、智驾能力都被玩坏了以后,原本应该最能客观反映一台车的市场表现、表示人们对一台新车喜好程度的订单量,现在也彻底变成车企们营销 play 的一环,失去本应具备的参考价值了。

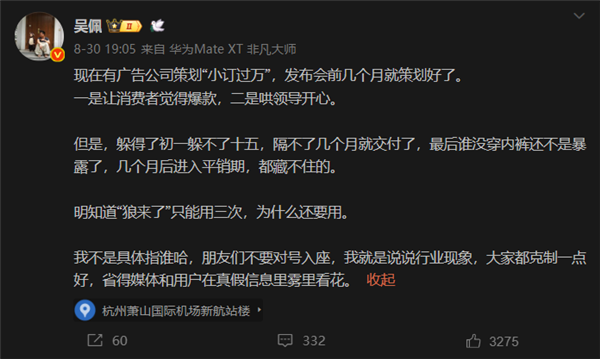

事情的导火索,是前几天资深汽车媒体人吴佩在自己的微博上发了这样一条微博。

说某家新车 “ 小订破万 ” 的成绩其实早在发布前的几个月就内定了,上市以后发出来就是为了哄领导开心。

这里说的小订,指的其实就是新车发布以后用户先付的一部分订金,大概在 2~5 千左右。交了这个钱就相当于通知了车企你想买车,如果后悔了也可以随时找车企退回来。

微博一发,随即引发了各种讨论。

毕竟按他的意思,某车企的小订成绩不错压根就不是卖得好,而是为了在领导面前显摆,搁老早就定好的一个营销动作啊!

到底是哪家车企能未卜先知的就知道新车的订单量?而且最近发布的新车这么多,也几乎都发了自己的订单成绩海报,它们是不是或多或少,都有点水分呢?

我的答案是,作为一个无法证伪的数据,车企们的大定和小订数量完完全全就是一个黑盒。

数据真不真,全看车企的良心。

而在连续 N 年围绕销量做宣传之后,确实也有不少厂家为了撑起面子,而在里子搞小动作了。

是的没错,销量营销并不是最近几年才有的新概念,而是市场营销里头一个非常老套但却十分吃香的招数。

毕竟如今大伙都信奉买的人越多就是产品越好,一个亮眼的销量数据,可能比车上的各种配置更能给人下单的信心。

其实早在燃油车时代,车企们就已经开始美化销量数字了。区别在于当年的销量营销方式其实非常朴素,就是逼着 4S 店们多卖车。

为了达到这个目的,车企们会给 4S 店们设立各自的年度销量目标。达到了,后者就可以获得数额可观的现金奖励,反之则一毛钱没有。

这也是为啥直到现在,年底的时候各种合资品牌也还是各种优惠一起来。因为即便是卖车的时候亏点,也能马上靠着厂家的返利回血。

这种方式与其说是刷销量 ,我觉得更像是一种力度很大的促销。人们拿到的优惠是实打实的,车也是真实卖出去的,虽然也催生出了很多别的问题( 比如经销商资金链承压最终跑路等 ),但也远说不上销量 “ 作假 ”。

可从第二波冲销量的趋势开始,有些心思不正的车企们就开始往数据的真实性上动手脚了。

从 2023 年开始,咱们停止了对于新能源车企造车的补贴政策。原本车企每造一台绿牌车就能获得 4000~12600 元的现金补贴,停补后这部分的车企们就得自己承担了。

对于一块钱都得掰成两半花的新势力车企们来说,这完全可以成为压垮自己的最后一根稻草。

很多车企选择了涨价来平摊成本,但也有一小部分车企想出了一个歪路子,那就是在补贴结束前尽可能多的把车子造出来、上牌,薅补贴的羊毛。

于是他们先用自己的员工或者供应商企业们的购车指标,把车子先过户到他们的名下,假装是已经卖出去的。再用更低的价格和一些优惠政策吸引用户,等有真的消费者下单再配合过户。

这种行为一多,自然就会让车企的 “ 销量 ” 的变得非常逆天。不信大伙可以回去看看 2022 年的销量,很多车企的数据其实都高的不太正常。

而这种思路延续到现在,就变成了大伙很熟悉的、很多车企都在用的刷量套路:零公里二手车。

如果大伙能看到有品牌是月度的销量一直很高,但是二手车商或者展厅里头还有很多准新二手车在卖的,那大概率就是车企把新车挂在车商或者员工名下充销量呢。

而这种行为本质上,其实是把未来的销量数字提前预支,用来给现在撑脸面了。

可能有兄弟会觉着,人们可以买到更便宜的新车岂不是好事吗?

可正咱们如开头说的,掺假的高销量本身就会给人们传递错误的市场信息,在我看来基本和虚假宣传无异。另一方面,零公里二手车这种变相的降价促销本质上就是在内卷,打价格战。

而一味的追求低价,最终也只会反映在更差的产品质量和供应商们更严酷的生存环境上,并不是一条足够健康的竞争路线。

也是因此,几个月前商务部就牵头开了个闭门会议,说得整治一下已经有些过分的零公里二手车乱象。

那这时候有些车企就又开始想了,给经销商压货和做准新二手车都有不少的副作用,有没有一种又方便、效果又好、还不用担什么风险的销量营销方式呢?

非正式的小订和大定订单,这时候看着就非常完美了。

它们不仅非常能反映人们对于一台车的 “ 上头程度 ”( 一般都是发布会结束后开启预定 ),还压根就不需要真的把车卖出去!

再加上金额本身不大,还随时可以退款( 大定本来是不能退的,但是从某家车企开始大定也能取消了 ),大小订订单里头的可操作空间可就非常大了。

比如脖子哥认识的一位资深公关从业者就表示,他在帮车企做项目的时候,如果遇上发布会项目,就一定需要在发布会后下够一定数量的订单,否则就不能拿到全部的项目款项。

另一名供应商负责人也表示,说自家的企业也被主机厂绑定了所谓意向金的指标( 本质上就是小订 )。

在新车官宣之后,光他一个人就下了 23 个意向金订单。甚至于很多品牌的内部员工,都被要求在新车发布的时候用自己的钱 “ 自愿支持 ” 一个订单。

这些订单和真正想要买车的用户订单加在一起,很容易就能达到一个好看甚至是非常离谱的数字,也很容易给人传递出卧槽这车怎么卖得这么好的信息。

而这,同样也会带来很多问题。

一方面,这种风气久而久之必定会造成订单数量的通货膨胀。

毕竟当一款车开始刷单之后,后续的新车为了超过前者的成绩,在宣传上看着更有面,就得取得一个更高、更离谱的成绩。而为了超越这个本就不真的数字,它也大概率得选择上面那些刷单的路子。

这样循环往复之下,车企们发布的订单成绩也只会左脚踩右脚变得越来越高,并且逐渐高到离谱,也非常容易出现我们开头说到的那种提前确定小订成绩的情况。

能到,当然是最好。到不了?Bro,不可能到不了的 you know 。

而另一方面,受这种风气影响最严重的,其实是那些真真实实获得了订单,真正受到了市场欢迎的车型。

毕竟就算真正卖得好,也不一定有别家掺水的成绩亮眼。如果是同级车型,还可能给外界传递出市场更看好别家的错误信息,导致订单的流失。

当然,这种刷单的方式鉴别起来也并不难。

首先就看车企会不会公布小订大定之后的退单率有多少,以及有多少下订单的人最后选择了提车,也就是订单的转化率。

如果公布了,就说明车企对于订单的真实性是有底的。

其次咱们可以看发布时候的订单数和每月交车数量之间的关系,如果在零部件供应都很顺畅、工厂的产能也没有太大问题的情况下,订单明明有好几万,但最后交车只有每个月一两千的车型,那它多半就是在订单数上掺水了。

说白了,和之前的风阻系数、碰撞测试等营销一样,在产品同质化严重、新能源汽车逐渐白热化的当下,订单数对于很多车企来说已经不只是简单的反应市场销量的指标。

而是反过来,变成了一个用来给予市场预期的工具。

并且,同样已经开始变味了。

这里我其实不想跟大伙说,以后车企的订单营销就看了个乐吧,都是包装出来的。

因为在一众离谱的数据里头,可能真就藏着一台或是几台现象级的新车。它们通过设计、配置和定价获得的市场肯定,不应该被这么轻易的否定。

但与此同时,和之前每一次吐槽过度营销一样,脖子哥还是想跟车企们说一句,所有的营销方式,本质上都只是产品里的点缀。

没有它们,人们也不会失去对一台车价值的判断。