为了一个高速费 顺风车司机和乘客吵成了世界大战

要说最近编辑部靠什么视频下饭,那大概就是:

看顺风车司机和乘客吵架。

简单来说,有一群职业顺风车司机经常在视频平台分享自己如何整顿乘客的。

故事剧情一般就是:司机遇到了 “ 薅羊毛乘客 ”,不愿交高速费,还非走高速,这下必须带他们吹吹国道的风。

比如有一条视频内容如下。

乘客:我备注“不出高速费”,你既然接了,说明你同意了。

司机:对啊,你不出高速费可以呀,那我们走国道咯。

乘客傻了。

为啥,因为他默认司机是走高速的,即便不出高速费,也是走高速。

“ 我以前这么打车也是走高速的,怎么这次这样子? ”

其实一开始,这类视频大伙儿都是当乐子看。

但看多了就发现,现在顺风车司乘矛盾怎么这么大?评论区里永远有两拨人在激烈对线。

有人说多亏了这群司机,维护了顺风车的规则。

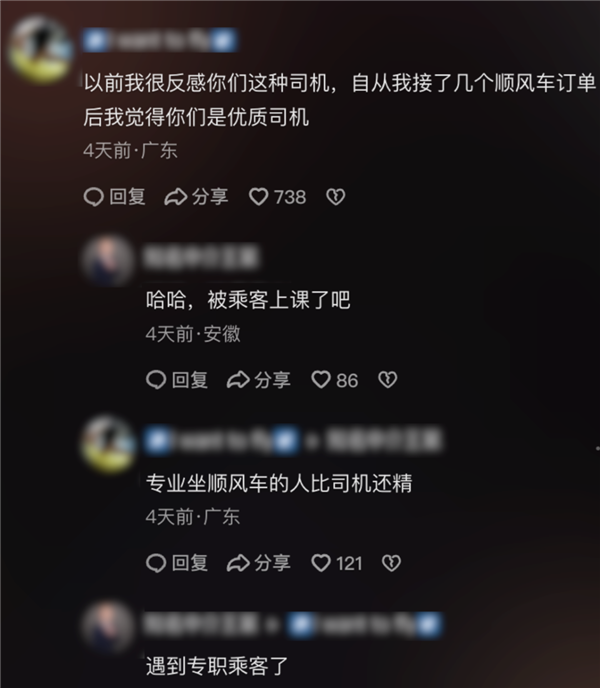

还有人说本来很反感他们这种,但在自己开过几次顺风车后,现在觉得他们是优质司机。

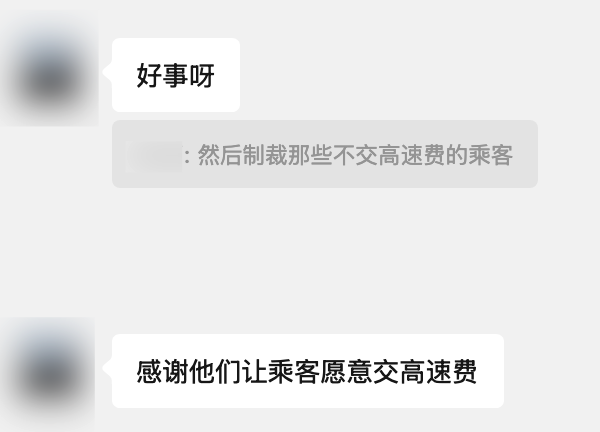

差评君有个喜欢开顺风车的同事看到后,也说是好事,感谢他们教育乘客,让他们愿意交高速费。

不过也有不少人,觉得职业车主破坏了顺风车最原本的样子。

看到这,你可能纳闷:

为啥一个高速费,就能让顺风车的圈子吵得跟世界大战一样?

其实这都算好的了。

顺风车的司乘关系,早就发展到了狼人杀的程度——司机专治职业乘客,乘客也在逃避职业司机。

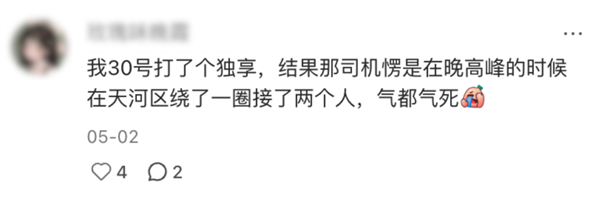

有很多乘客在单子被接后,第一件事不是看路线匹配度,而是判断对方是不是职业顺风车主。

他们点开车主头像,仔细研究接单数、车型、揣摩话里话外的意思,最后还要截图发到社媒上请求网友支援。

还有很多人总结出了一套《孙子兵法》(顺风车版),去教大家怎么精准打到真顺风车主。

大家能这么做,主要还是因为职业司机的雷太多了。

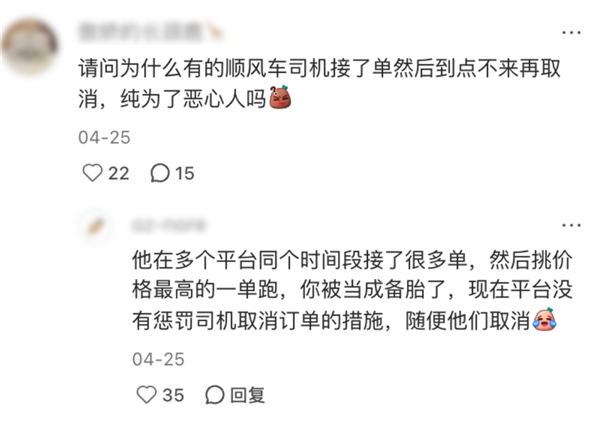

有网友的订单到底后被临时取消,因为她只是职业司机多平台多订单里一个备胎。

也有人选择独享后,却最后依旧被司机拼了车。

类似的事情,编辑部同事 Star 也经历过不少次。

有次,Star 提前约好了顺风车,结果电话一打通,对方却说自己来不了,让车队里另一辆车来接她。

车牌对不上,车型也降级了。。。

原本以为对方是豪华车,是职业车主的概率小,没想到还有这么一手操作?

还有一次,Star 要打到郊区,司机返程会空车,两个司机接单后都用车抛锚的理由,让她取消订单。

最后一个司机虽然解释前面 2 单取消的原因,但也要求 Star 多付 20 元。要是搁真顺风车主,也不存在返程费了吧?

种种糟心事,导致大家对职业车主越来越警惕。

那么问题来了:

一边乘客是不愿意打职业车主,一边是司机不愿意接职业乘客。

一波人认为职业顺风车维护了顺风车规则,一波人又认为他们破坏了顺风车的意义。。。

到底发生啥,让顺风车陷入了如此尴尬的境地?

要知道差评君可是有一个朋友,老婆就是 8 年前开顺风车认识的,他说那会基本不收高速费,也没遇到过不爽的事情,不少人还成了朋友。

其实顺风车的初衷,无疑是美好的:共享、互助、环保、经济。

我开车的,顺路带你一程,分摊点油费;你坐车的,花更少的钱,获得比公交地铁更舒适的体验。

大家双赢。

现在成了这样,我觉得首先是顺风车的固有误解。

很多乘客认为开顺风车的真车主,不会那么斤斤计较,不会那么在乎钱。

但兄弟,还真不是。

没有人会和钱过不去。大部分人开顺风车,出发点就是想省点,能争取的还是会争取的。

那种纯粹不在乎钱,只想顺手做个好事的人,其实非常少。

即便是我们小时候理解的顺风车,街坊邻居互相照顾那种,它也是收费的,收的只是人情罢了。

现在的顺风车,它基于陌生人体系,没有人情,就需要物质来支持,任何人做事情都得考虑利益吧?

如果一个车主认为:自己获得的物质不足以弥补他所付出的(接受陌生人在车内、绕路产生的时间和金钱成本,遇到事多乘客的风险)。

那他就不会接单。

比如有网友觉得现在他赚到的钱,只能覆盖到自己出行的 60%,那他就已经不想接了。

公司同事老鸟,平时无聊就兜车顺便接一个顺风,他说那些不愿意付高速费的乘客,再顺路,也不会接。

钱是一方面,另一方面,高速费也是一种筛选乘客的机制。它能让你判断他是麻烦事多的,还是体谅好说话的。

还有一点可以确定的是:由于利润越来越低,有不少真车主在离场。

汽车部的老朱,原本上下班都会开顺风车,但现在价格越来越低,根本划不来。

嘀嗒降价了,滴滴又没单,到手越来越少。

以前一单40,后来一单35,上次接报价才29。他看完彻底不开车了,直接骑摩托上班。

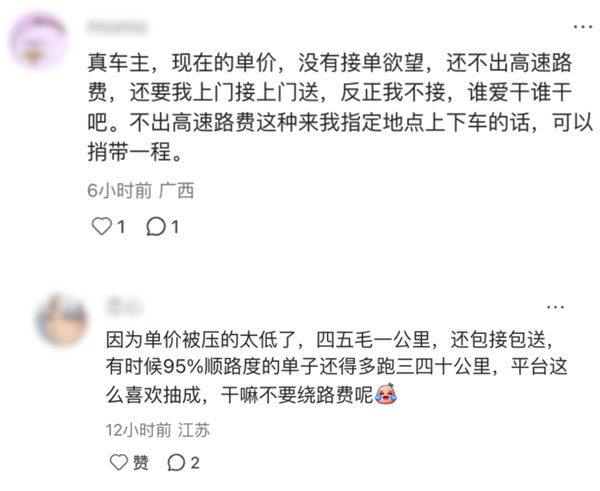

类似情况网络上也挺常见的。

但降低车主利润这事,咱们或许也怪不了顺风车平台。

对于顺风车的官方定义,从来都是不以盈利为目的。

一些主流顺风车平台,为了守住“不盈利”底线,防止大量专职司机入场,他们采用了和公里数直接关联的一口价模式,乘客实际支付车费一般只有当地专业运营车辆车费的 50%。

这个程度,如果平台抽成少,那真顺风车主还挺愿意干。

但作为商业公司,它是需要发展和经营的,平台增加抽成无法避免。

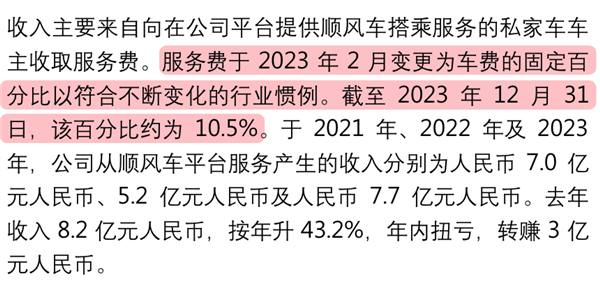

比如嘀嗒顺风车从 2017 年到 2019 年,平均服务费率从 4.1% 提升至 6.3%。从 2020 到 2023年初,嘀嗒开始从低比例浮动(<7%)向固定比例过渡。自 2023 年 2 月之后,抽佣费用更是固定为车费的 10.5%。

如此一来,车主收入越来越低。

图源@凯基亚洲新股简介嘀嗒出行

车主收入降低,就会导致三种情况:

1、真顺路的车主因为价格低、事儿多而退场;

2、选择留下的车主,会更在意高速费,不然到手太少;

3、走了一部分车主后,市场的空白,会被更精于计算的职业选手填补。

这三个事情一结合,文章开头司乘吵架的情况,自然就会出现。

其实相比之下,很多地方性的小顺风车平台,反而没那么多幺蛾子。

北京有一个同事住在密云,他就用“密云拼车”的公众号打车,市区到密云就是 30 块,你就从这个点上车,那个点下车。

没有人吵架,大家都这么来的。

既然这种简单粗暴的模式能解决矛盾,为啥滴滴、嘀嗒们不学呢?

其实他们也有类似的,比如常用通勤固定路线。

但问题是主流平台他们没法 all in 这种模式。他们需要做“ 门到门 ”的个性化出行生意,来吸引海量用户,来吃下更大的蛋糕。

所以顺风车司乘矛盾的根源,它不在于谁是坏人,而在于顺风车模式的结构性矛盾。

当把模糊的人情世故被打上价格标签时,司乘双方的互相不认同,几乎是注定的。

对一些乘客来说:我付了钱,我就有了一个服务预期。你走高速、送到位,似乎都成了理所当然。